おじいちゃんが亡くなって、おばあちゃん淋しそうだね。

2020年4月から、そんなおばあちゃんが安心して今まで住んでたお家に住み続けることができるように税制が変わったんだ。

ただでさえ淋しい時は、せめて住み慣れた自宅でそのまま生活させてあげたいものです。

もくじ🔖

1:【相続】愛する配偶者の自宅生活を守れ!2020年4月、配偶者居住権の創設。しかし落とし穴あり

2020年4月に相続の大改正として「配偶者居住権の創設」というのがありました。

簡単にいうと「自宅に住む権利」と「自宅を所有する権利」を分けて、配偶者に「自宅に住む権利」を与えるものです。

しかし、「配偶者の年齢で評価額が変わる」「居住権は売却できない」「無償解除は贈与税の対象になる」など注意すべきこともありますので、今日はこの辺りを解説していきます。

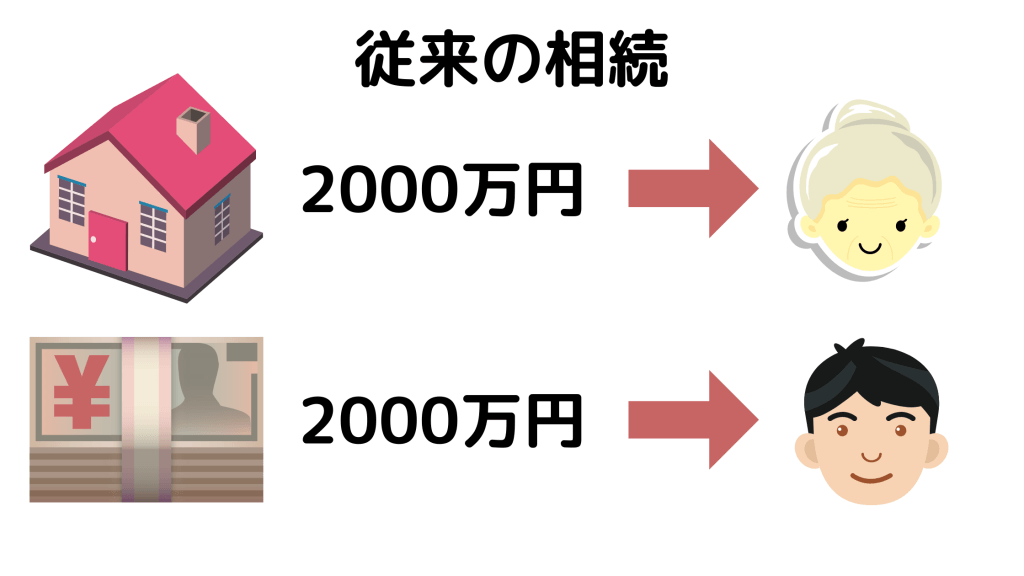

今回は説明を簡単にするために「相続人が妻と子1人、遺産は2000万円の自宅と2000万円の預貯金があった場合」を例にします。

従来は妻が自宅に住み続けるために2000万円の価値がある家が妻に、そして子に2000万円の現金が相続されることが一般的でした。

そのデメリットとして妻は現金が相続できないため、その後の生活費に不安が残る結果となっていました。

2:改正前の相続と改正後の相続

特に遺言が無く相続人が妻と子1人の場合、法定相続割合は1/2ずつです。

改正前は、配偶者がそのまま自宅に住み続けるため、そのまま自宅(2000万円)を相続することも多くあったと思います。

そうするとデメリットとして「預貯金(2000万円)は子供が相続するため配偶者は預貯金を相続することができない」というのがありました。

そうでなければ遺産を分割するために自宅の売却を求められるケースもありました。

「自宅」って遺産の中でもトラブルの種になることが多かったんです。

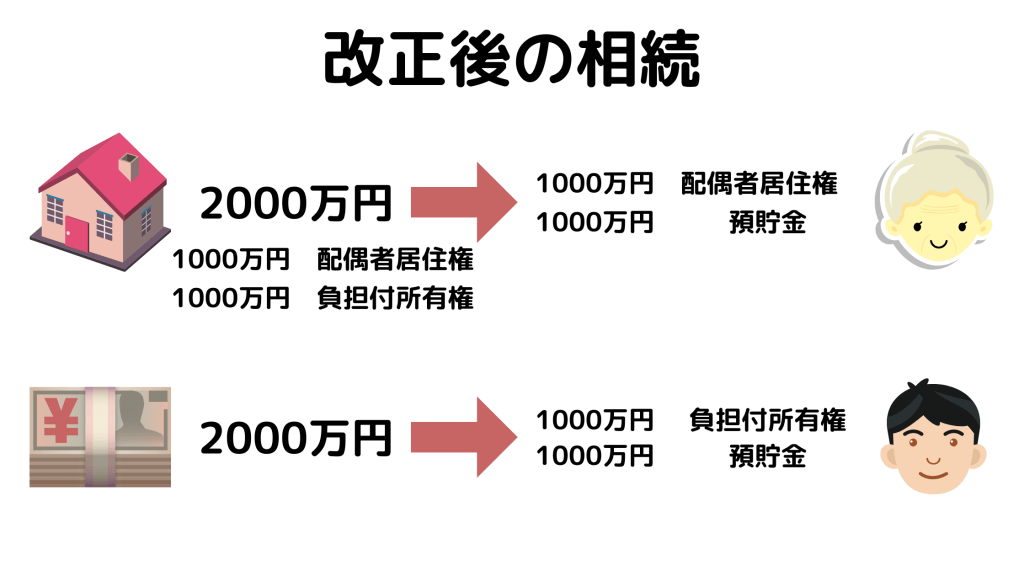

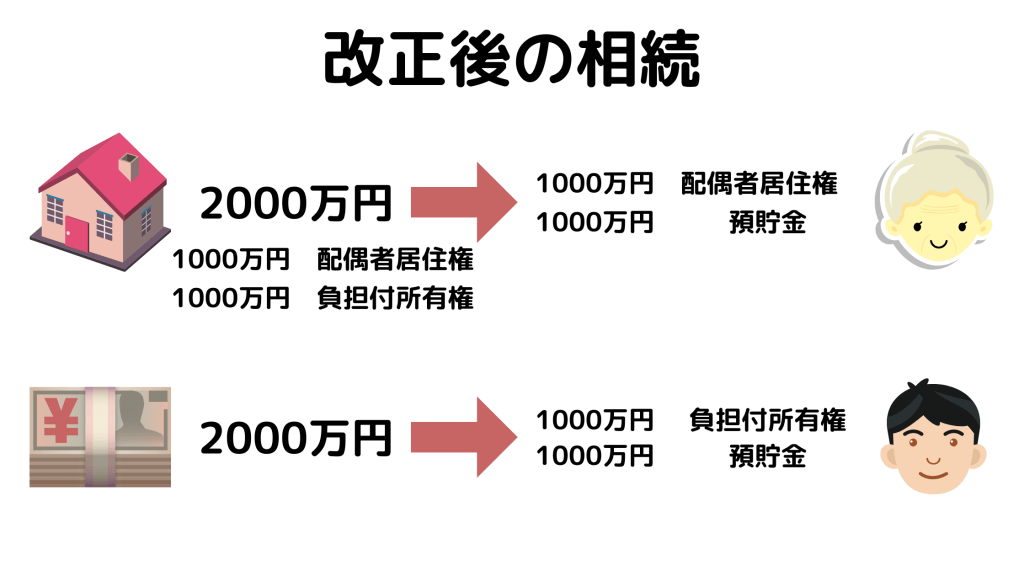

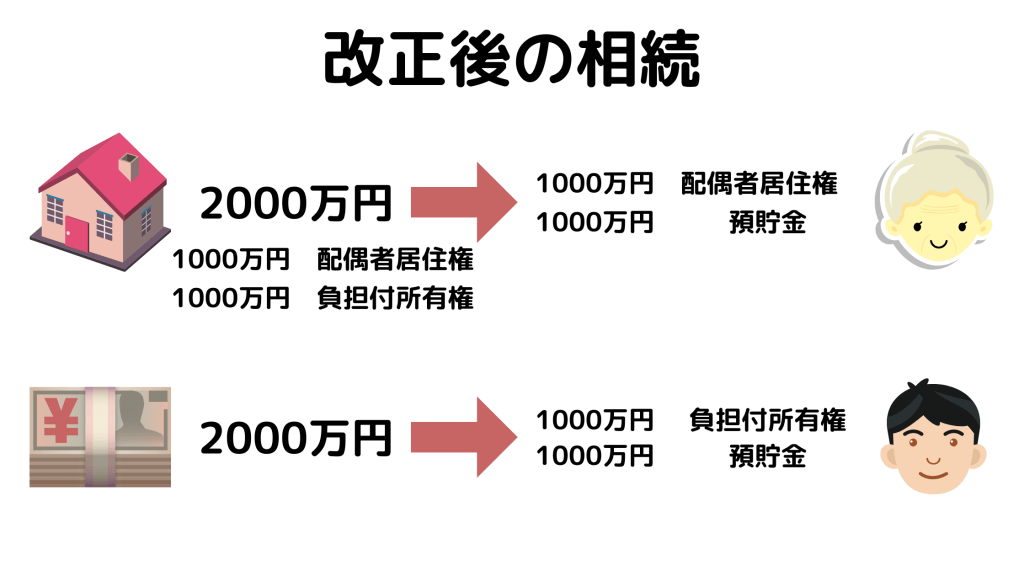

そこで2020年4月に配偶者居住権が創設され以下のように改善されました。

自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けて相続できるようになりました。

今回の例だと、自宅の権利を「所有権1000万円」と「配偶者居住権1000万円」に分けて妻が「配偶者居住権1000万円」、子が「所有権1000万円」を相続できるようになりました。

そして、預貯金を1000万円ずつ妻と子で相続することができるようになりました。

これにより妻の老後の生活費の不安が軽減されることになったのです。

3:配偶者居住権の落とし穴

3−1:配偶者の年齢で評価額が変わる

自宅を相続して住み続ける場合、相続したときの年齢が若いほど配偶者居住権の評価額が多くなります。

理由は住み続ける年数が長いため。

計算方法が複雑なため一概には言えませんが一例を挙げるとこんな感じになります。

| 妻の年齢 | 配偶者居住権の価値 | 所有権の価値 |

| 70歳 | 1100万円 | 900万円 |

| 75歳 | 942万円 | 1058万円 |

| 80歳 | 757万円 | 1243万円 |

| 85歳 | 542万円 | 1458万円 |

| 90歳 | 421万円 | 1579万円 |

3−2:配偶者居住権は売却や譲渡ができない

配偶者居住権は終身の権利で、売却や譲渡ができません。

自宅を追い出されることはありませんが、住居を住み変えようとしている場合は注意が必要です。

例えば老人ホーム。

民間の有料老人ホームだと月額20万円〜30万円程度が相場です。(もちろんそれ以下やそれ以上のところもあります)

そういったときに配偶者居住権を売って現金化しようと思っても、それができません。

上の表だと80歳のとき757万円の価値があるように見えるんですが、現金化はできません。

そのため、将来住み替えを考えている場合は配偶者居住権の取得は慎重に考える必要があります。

3−3:無償解除は贈与税の課税対象

所有権を持つ「子」と話し合って妻が生きている間に配偶者居住権を解除する場合、贈与税に注意が必要です。

配偶者居住権の無償解除は権利を子に贈与したとみなされるのです。

どうしても老人ホームの入居資金が必要な場合は、所有権者の子の合意のもと自宅を賃貸にして家賃収入を充てることはできます。

あとは居住権を消滅させる代わりに、所有権を取得する人になにかしらの代償を払ってもらうことはアリです。

- 設定期間が経過したとき

- 当該配偶者が死亡したとき

- 当該配偶者がその建物を所有したとき(居住権が消え所有権のみ残る)

- 当該配偶者が居住権を放棄したとき

- 当該配偶者が所有者と合意して権利を消滅させたとき

4:配偶者短期居住権ってなに?

配偶者居住権には2種類あります。

一つは前述した「配偶者居住権」。

もう一つは「配偶者短期居住権」です。

配偶者短期居住権とは、遺産分割協議が完了するまで住み続けられる権利です。

短期居住権があるおかげで、夫が亡くなった途端に妻が自宅を追われることが避けられます。

ちなみに短期居住権は「遺産分割協議が成立するまで」または「相続開始から6ヶ月」、もしくは「自宅を取得した第三者から立ち退きを求められてから6ヶ月」のうち1番遅い時期まで住み続けることが可能です。

5:まとめ。私が本当に伝えたいこと

以上、見てきたように配偶者居住権は配偶者が安心して自宅に住み続けながら、且つ生活資金である現金・預貯金などの財産も相続できるようになって生活の安定を図る制度です。

歳を取っても健康であれば最期まで自宅に住み続けることができます。

でも実際には、認知症や脳梗塞、転倒による大腿部頸部骨折を原因として自宅での生活が難しくなるケースが多くあります。

家族が「一人暮らしをさせるのが不安」と感じて老人ホームの入居を進める場合も多いでしょう。

本当はお年寄りの立場に立って見ると「住み慣れた自宅が1番」です。

私は老人ホームで働いていて「自宅に帰りたい」と言っているお年寄りを何百人も見てきました。

若い人は住み替えをしても柔軟に生きていけますが、年老いた人にとって住み慣れた自宅を離れて暮らすことは大きなストレスになっています。

場合によっては「絶望」しているお年寄りもいます。

介護で同居が難しくなった場合、家を出るべきは若い世代のほうで、お年寄りはなるべく介護保険を使っての自宅改修や訪問介護や通所介護、福祉用具のレンタルを使いながらでも自宅で生活させてあげるべきだと思います。

今回、相続税的にもお年寄りが自宅で住み続けられるように改善された意味はとても大きいと思います。